November 21, 2016, 5:30 pm

From October 4th to 15th in 2016, a total of 12 students from Universiti Putra Malaysia (UPM) visited Kyutech for a short-term student exchange program called “Look-East Policy Mobility Program”.

The UPM students visited several laboratories of Kyutech to experience engineering approaches, and also interacted with Kyutech student project teams to learn how to manage the project.

They also joined factory tours to YASKAWA Electric and Kitakyushu Eco-Town. YASKAWA Electric is a leading technology company located near Kyutech, and they learned how these Japanese companies have developed their manufacturing technology and quality control systems.

Visiting Kitakyushu Eco-Town has given the UPM students a great chance to awake that their generation has a responsibility to make environment protection and industry growth compatible to realize a sustainable society.

Going to field trips with Kyutech students (“buddies”) has made this program very much interactive and intercultural for both UPM students and Kyutech students, and after this 10-day long program, the UPM students have got lots of experiences in Japanese culture, the society, and technology by broadening their intercultural perspectives.

![]()

Group Work

![]()

Lab Tour

![]()

Factory Tour

![]()

Final Presentation

![]()

Certificate

![]()

Farewell Party

↧

November 23, 2016, 11:10 pm

平成28年11月21日(月)、戸畑キャンパスにおいて、学生と教員との懇談会を開催しました。これは、大学院工学府・工学部教育方法等開発室が中心となって毎年度開催しているもので、学生の率直な意見を今後の教育改革や学生支援に役立てることを目的とし、今回で15回目の開催となります。

今年度は「クォーター制について」、「GEコースについて」、「学修自己評価の利用について」などのテーマについて、貴重な意見をいただきました。

![]()

懇談会の様子1

![]()

懇談会の様子2

↧

↧

November 28, 2016, 4:42 pm

平成28年11月14日(月)、生命体工学研究科生体機能応用工学専攻のパンディ シャム スディル准教授を講師とし、留学生を対象とした英語による安全講習会を3キャンパス中継で開催しました。

本講習会は、化学物質の取扱いに関する注意点を中心に講習を行いました。

![]()

講習会の様子

↧

November 28, 2016, 4:49 pm

平成28年11月19日(土)~20日(日)、西日本総合展示場新館(AIMビル)において、北九州市内4大学(北九州市立大学、九州歯科大学、産業医科大学、本学)の連携による、各大学の特色を生かした一般市民向けの公開講座が開催されました。

11月19日(土)に本学からは、工学研究院 機械知能工学研究系 金 亨燮 教授が講師となり、「画像処理技術の医療診断支援への応用」をテーマに講義がありました。

会場を埋めた参加者は、身近に接する医療技術の説明を熱心に聞き入り、講義後は、活発に質疑応答が行われました。

![]()

会場における講義の様子

![]()

質問に回答する金教授

↧

November 29, 2016, 6:03 pm

平成28年11月13日(日)、戸畑キャンパス構内及び周辺道路を利用して、毎年恒例となっている学内駅伝大会を開催しました。この大会は、本学の前身である明治専門学校から続く伝統行事で、昭和24年に九州工業大学へ名称が変わってから今年で67回目を数え、戸畑キャンパス体育館前をスタートし、学内外コース5区間の約18.9kmを競うものです。

大会当日は天候にも恵まれて、責善会所属団体、研究室のみならず、教職員チームを含む42チームが出場しました。3区は仮装区間となっており、仮装にエントリーしたチームが様々なキャラクターに仮装し、大会を盛り上げました。

![]()

スタートの様子

![]()

ゴールの様子

↧

↧

November 29, 2016, 6:03 pm

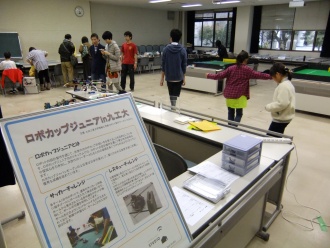

平成28年11月20日(日)、戸畑キャンパス百周年中村記念館において、平成27年度に採択された学生プロジェクト・安川電機プロジェクト・萌芽的プロジェクトの成果報告会を開催しました。

報告会には、15団体が参加し、鶴田副学長の挨拶に続き、高原明専会会長、石橋安川電機技術開発本部知的財産担当技師長の挨拶の後、各団体が準備したポスターや実機を展示して、工大祭ご来場者へ活動紹介や大会成績の報告等を行い、自分たちの取り組みをPRしました。

![]()

報告会の様子1

![]()

報告会の様子2

↧

November 29, 2016, 6:48 pm

本学ネットワークデザイン研究センターは、総務省戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)の委託を受け、株式会社iD九州デザインセンターと共に、実空間情報連動型ネットワークシステム(rSpace)の研究開発に取り組んでいます。

本研究プロジェクトでは、平成28年11月21日(月)、福岡県田川郡添田町および英彦山神宮のご協力のもと、同町の英彦山を対象として、開発したシステムを用いた実空間コミュニケーションの実証実験を実施しました。

実証実験では、開発したrSpaceシステムを用いて、登山道に沿って一定の時間内で駆けつけ可能なユーザのみを適切に抽出してグループを生成し、メッセージ交換を行うことに成功しました。これにより、支援を求めている人の情報を、実際にその人を支援可能な範囲にいる人々だけに適切に配信可能であることを確認しました。

また、ユーザの移動に応じてグループメンバを自動的に更新し、常に適切なグループ構成を維持し続けることに成功しました。これらの検証により、rSpaceシステムが、実空間の情報に基づいてネットワーク上で人々を結びつける仕組みを実現可能であることを確認しました。

このことは、平成28年11月30日(水)朝日新聞朝刊32面に掲載されました。

◇実証実験の詳細はこちらから(PDF)

![]()

初期設定中の様子

![]()

実験手順の確認

![]()

実験準備の様子

![]()

メッセージ受信待機中

![]()

発信者と自分の位置の確認

![]()

メッセージ発信地点の様子

↧

November 30, 2016, 4:53 pm

沖縄県事業「進学力グレードアップ推進事業」の一環として、沖縄県の高校2年生27名が平成28年11月11日(金)に飯塚キャンパスを訪問しました。

○概要説明 青木 俊介 教授(生命情報工学研究系)

○模擬授業 出前講義 情報工学のもたらす世界探訪 ― 情報工学部の可能性は∞ ―

青木 俊介 教授(生命情報工学研究系)

○沖縄県出身学生との交流 機械情報工学科4年 又吉さん

○施設見学

・先端金型センター

・マイクロ総合技術センター

・デザイン工房

訪問いただきありがとうございました。

![]()

青木俊介教授による出前講義

![]()

デザイン工房にてレーザー加工機の説明

![]()

マイクロ化総合技術センターにて集積回路の説明

![]()

先端金型センターにて金属光造形の説明

↧

November 30, 2016, 4:58 pm

福岡県立小倉東高等学校2年生 27名のみなさんが、平成28年11月10日(木)飯塚キャンパスを訪問しました。

○概要説明 河野 晴彦 准教授(機械情報工学研究系)

○施設見学

・先端金型センター

・マイクロ化総合技術センター

・附属図書館

・情報科学センター

訪問いただきありがとうございました。

![]()

河野晴彦准教授による概要説明

![]()

マイクロ化総合技術センターにて集積回路の説明

↧

↧

November 30, 2016, 5:36 pm

飯塚市が主催の「e-ZUKAスマートフォンアプリコンテスト2016 in 工大祭」が、工大祭中の平成28年11月19日(土)に飯塚キャンパスで開催され、全国から応募のあったなかから、一次審査を通過したチームがスマートフォン向けアプリの開発を競い合いました。

本学情報工学部の学生グループは、下記の各賞を受賞する大健闘の結果を収め、このうち子供が楽しくお母さんのお手伝いをするためのアプリは最多の3部門で受賞し、アイデア面やビジュアル面、さらにプレゼンテーションも高く評価されました。

◇このことは、平成28年11月20日付 西日本新聞筑豊版、毎日新聞筑豊版に掲載されました。

記

【グルーヴノーツ賞】【リンクトブレイン賞】【オーディエンス賞】

作品名: こうけんコレクション グループ名: ただガチャ from P&D

【飯塚病院賞】

作品名: 先人たちの言葉 グループ名: greatman

【福岡県済生会飯塚嘉穂病院賞】

作品名: Planning DEBU

グループ名: メゾフォルテじゃないから恥ずかしくないもん!工房 from P&D

【タカハ機工賞】

作品名: United Photogram グループ名: Multi-Dimensions

【福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞】

作品名: NiceVoice -みんなで早起き- グループ名: Team うさぎ

※福岡ビジネス・デジタル・コンテンツの最終審査参加権を得ました。

◇e-ZUKAスマートフォンアプリコンテスト2016 (飯塚市ウェブサイトへ)

![]()

受賞者のみなさん

![]()

コンテスト会場の様子

↧

November 30, 2016, 6:14 pm

平成28年11月17日(木)、百周年中村記念館特別会議室において、第4回九州工業大学経営協議会が開催されました。

本学の取組を紹介する一環として、学生プロジェクトの発表を行いました。

はじめに、理事(教育・学生担当)が、先導的リーダーシップを発揮できる創造的人材育成を目的とした学生プロジェクト事業について、説明を行いました。

次に、学生プロジェクトチームから「P&D」、「Hibikino-Musashi」、「学生フォーミュラ」の各代表者が、それぞれの活動状況について、報告しました。

発表後、学外委員から学生に対し、この活動をどう発展させ、さらにどういう技術者に自身が成長したいかビジョンを持つことが大切である等、激励がありました。

![]()

「P&D」によるアプリ開発の説明

![]()

「Hibikino-Musashi」によるサッカーロボットの説明

![]()

「学生フォーミュラ」による競技会への取組説明

![]()

質疑応答の様子

↧

December 1, 2016, 8:45 pm

国際生体分子デザインコンペティションBIOMOD2016 世界大会(会場:カリフォリニア大学サンフランシスコ校、開催日:平成28年10月29日(土)~30日(日))に、本学情報工学部の学生6名と大学院情報工学府の学生3名からなる学生チームが参加しました(指導教員:大学院情報工学研究院 システム創成情報工学研究系 中茎隆准教授)。

BIOMODは、DNAなどの生体分子、材料を使って自由な発想で作品を作り、その機能やデザインを競うという大会です。第6回となる今年は世界中から24チームが参加しました(日本からは東北大、東京大、大阪大、関西大も参加)。審査は、作品のコンセプト、仕様、有用性・実用性、エビデンス(実験データ)などに関するWiki(50点)、YouTube(25点)、Presentation(25点)に対して行われ、その合計点(100点)が競われます。

九工大チームはDNA分子計算技術を駆使して”Trick XOR Treat”という斬新な作品を作り、

・Best Project Website(Wiki)部門:準優勝

・Project Awards: Silver(銀賞)

の2つの賞を受賞しました。

◇この内容が、平成28年11月18日(金)の毎日新聞朝刊に取り上げられました。(PDF)

![]()

プレゼン中の風景

![]()

作品のコンセプト説明

![]()

質疑応答

![]()

受賞時の記念撮影

↧

December 4, 2016, 4:51 pm

平成28年11月19日(土)・20日(日)の2日間にわたり、工学部(戸畑キャンパス)及び情報工学部(飯塚キャンパス)において、第56回工大祭を開催しました。

各研究室の研究内容を展示して紹介する「学科展」、「研究・センター展」や、「サークル展」、野外ステージ・体育館での各種イベント、模擬店等が催され、多数の来場者で賑わいました。

![]()

工学部(野外ステージ)

![]()

工学部(研究・センター展)

![]()

情報工学部(野外ステージ)

![]()

情報工学部(サークル展)

↧

↧

December 4, 2016, 4:51 pm

平成28年11月30日(水)、本学若松キャンパスにおいて、消防訓練を実施しました。

北棟6階実験室を出火場所と想定した、自衛消防隊による通報訓練、初期消火訓練、避難訓練等の総合訓練が行われ、300名ほどの教職員・学生が参加しました。

また、消火器操作訓練及び消火栓操作訓練では、消火器操作等を体験することで、改めて火災予防の重要性を認識しました。留学生も多数参加し、初めての消火栓による放水訓練等に積極的に取り組んでいました。

今回の訓練により、各人の防火に対する意識を一層高めることができました。

![]()

避難後の点呼

![]()

消火器操作訓練

![]()

消火栓操作訓練

![]()

訓練後の花本研究科長による講評

↧

December 4, 2016, 5:00 pm

平成28年12月5日(月)に、「合格通知書」を発送しました。「合格通知書」が正式な書類になりますので、書面で確認してください。

このサイトでの合格者発表の掲載は、12月12日(月)までの予定です。

※電話や電子メールでの合否の照会には応じられません。

↧

December 4, 2016, 5:00 pm

このサイトでの合格者発表の掲載は、12月12日(月)までの予定です。

平成28年12月5日(月)に、合格者本人宛に「合格通知書」をレターパックで発送しました。

合格者本人宛に郵送された「合格通知書」が正式な書類になりますので、書面で確認してください。

※電話や電子メールでの合否の照会には応じられません。

「工学部」はこちらをクリック

「情報工学部」はこちらをクリック

↧

December 7, 2016, 6:35 pm

ものづくりが大好きで高専へ進学

子どもの頃は工作が大好きでした。ラップの芯やフィルムケース、ペットボトルなどを集めては、車などを作ったり、ラジオや模型飛行機、自律型のサッカーロボットを作ったりして遊んでいました。中学時代から、ものづくりをする職業に就きたいと考えるようになり、高専への進学を決めました。高専では、吹奏楽部で学生指揮者をしたり、文化祭でクラスの企画のリーダーを担当したりと、皆を引っ張ったり企画を運営するような事に積極的に取り組み、充実の学生生活を送りました。

専門分野だけでなく幅広く学べる生命体工学研究科を選択

高専時代は、とにかく学ぶことが楽しくて、夢中になって勉強に打ち込みました。高専は実験レポート提出が毎週あり、土日だけでも10時間くらい勉強していたと思います。

専攻科(5年間の高専課程後の、2年間のより高度な技術教育課程)でシミュレーション工学や有機化学のような自分の専攻する科目以外の科目を学ぶ中で、他専攻では当たり前の考え方が自分の今まで通りの考え方では通用しないことがあり苦労しました。その中で、私は自分の専攻だけではなく、様々な分野の知識を知る必要性があると感じました。大学院は専門領域についてのみ狭く深く学んでいくものだと考えていましたが、生命体工学研究科では多くの分野の研究室が「生命体工学」を軸として幅広く繋がっているため、専門分野のみならずより多くの知識を得ることができるのではないかと思い、この大学院への進学を決めました。

関心のある事業と充実の研修制度が決め手!

私が所属する会社の企業グループは、製鉄業における複雑で大規模なシステム構築・運用で培った実績やノウハウ、その信頼性の点において他のIT企業には見られない高い技術力を持っていました。また、就職活動をしていく中で大学の学務系システム(事務業務を担うシステム)に興味を持ち、当社がその事業を行っていたことも、この会社を選んだ理由の1つです。さらに、自身のキャリアアップのためにも充実した研修制度があることがとても良い条件だと思いました。

大学の学務系システムを開発するシステムエンジニアです。

↧

↧

December 7, 2016, 7:12 pm

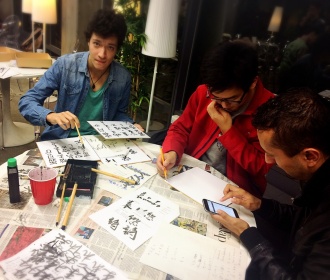

平成28年11月16日(水)にランゲッジ・ラウンジ(戸畑キャンパス)で短歌・俳句のワークショップを開催しました。

冒頭、インストラクターが英語で短歌と俳句の歴史や、創作のルールについて説明し、有名な作品をいくつか紹介しました。その後、実際に「秋」「冬」「自由題」をテーマに参加者は各々、創作に取り組みました。留学生は母国語で下書きをした後に英訳し、その後さらに日本語に訳していきました。その過程で日本人学生に日本語のニュアンスや表現の仕方について意見を求めながら字数を整えたり、季節感と心情を重ねて表現する言葉を探して、生き生きした短歌や俳句を詠んでいました。最後には自分の作品を墨と筆で色紙に書き、日本の伝統的な芸術を満喫しました。中国人留学生の劉 渓さん(機械・M1)は、作品に合わせて美しい墨絵も描いてくれ、他の参加者の目を楽しませてくれました。当日は日本人学生11人、留学生12人が参加し、日本的な「芸術の秋」を楽しみました。

参加者の作品は現在、ランゲッジ・ラウンジ内に展示しておりますので、みなさま是非一度足を運んでご覧になってください。

![]()

短歌・俳句の説明

![]()

創作に励んでいます

![]()

墨で下書き

![]()

色紙に清書

![]()

歌人になりました!

↧

December 7, 2016, 7:18 pm

飯塚市立飯塚小学校PTA様より依頼を受け、平成28年11月27日(日)飯塚小学校において、授業参観後のイベントとして体験学習ブースを出展し、参加希望者約150名の児童が以下の内容をそれぞれ体験しました。

・CD分光器を作ろう!-虹の観察-

・植物の血管を見てみよう!-葉脈のしおり作り-

・3Dプリンタでオリジナルチャームを作ろう!

・簡単ランプシェードを作ろう!

この日は体育館でPTAによるバザーや催しも行われ、多くの地域の方々でも賑わいました。

飯塚小学校の皆様、ありがとうございました。

担 当:

荒川 等 〔九州工業大学飯塚キャンパス技術部・技術専門職員〕

石川 正士〔九州工業大学飯塚キャンパス技術部・技術専門職員〕

桑田 一英〔九州工業大学飯塚キャンパス技術部・技術専門職員〕

新山 誠二〔九州工業大学飯塚キャンパス技術部・技術専門職員〕

福丸 浩史〔九州工業大学飯塚キャンパス技術部・技術専門職員〕

宮野 英次〔情報工学研究院システム創成情報工学研究系・教授、理数教育支援センター飯塚分室長〕

大原 梨紗〔九州工業大学理数教育支援センター飯塚分室・事務補佐員〕

![]()

開催の様子1

![]()

開催の様子2

↧

December 7, 2016, 8:17 pm

平成28年12月3日(土)飯塚キャンパス インタラクティブ学習棟MILAiSにおいて、第12回九工大わくわく科学教室『一番はじめのプログラミング』を開催しました。

福岡県内から小中学生32名が参加し、米国マサチューセッツ工科大学MITメディアラボで開発された子ども向けプログラミング言語『Scratch』で初めてのプログラミングを体験しました。午前中は『Scratch』の紹介や操作説明を中心に行い、昼食を挟んで午後からは講師や学生TAの作ったサンプルプログラムを体験した後、自由プログラミングとして各自オリジナルプログラム作りに挑戦しました。参加者は学生TAからアドバイスを受けながらゲームやアニメーションを作成し、出来上がった作品を一人ずつ披露しました。

参加者: 32名(小学生27名・中学生5名)

見学者: 25名

講 師: 齊藤 剛史〔情報工学研究院システム創成情報工学研究系・准教授〕

補 佐: 宮野 英次〔情報工学研究院システム創成情報工学研究系・教授、理数教育支援センター飯塚分室長〕

近藤 秀樹〔学習教育センター・助教〕

大原 梨紗〔理数教育支援センター飯塚分室・事務補佐員〕

学生TA 10名

MILAiS学生スタッフ 2名

◇メディア取材:毎日新聞社(12/4朝刊筑豊版掲載)、西日本新聞社

![]()

開催の様子1

![]()

開催の様子2

![]()

開催の様子3

↧